Le syndrome de Guillain-Barré : Introduction (1)

Avertissement

Nous sommes des lecteurs assidus de magazines scientifiques, nous ne sommes pas médecins et ne prétendons pas nous substituer, en aucun cas, au corps médical. Cet article est destiné au grand public, rédigé par un rédacteur scientifique. Il reflète l'état des connaissances sur le sujet traité à sa date de mise à jour. L'évolution ultérieure des connaissances scientifiques peut le rendre en tout ou en partie caduc. Il n'a pas vocation à se substituer aux recommandations et préconisations de votre médecin ou de votre pharmacien.

Nous nous basons sur plusieurs ouvrages publiés par des membres du corps médical dont la publication « Le syndrome de Guillain-Barré au service d'accueil des urgences : difficultés diagnostiques et prise en charges initiale » (I. Kolev, Unité de Neurophysiologie Clinique, CH de Saint-Brieuc, 22027 Saint-Brieuc Cedex | Email :

Introduction

Le syndrome de Guillain-Barré (SGB) a été décrit par les neurologues Dr Georges Guillain, Dr Jean-Alexandre Barré et Dr André Strolh. C'est une maladie rare, auto-immune, idiopathique qui se traduit par des paralysies aiguës avec perte de réflexes (réflexes tendineux) et paresthésie (troubles douloureux, sensations de fourmillements ou de brûlures). On note aussi des déficits sensitifs objectifs minimes. Il existe plusieurs formes dites neurologiques qui se manifestent par des symptômes variables qui font douter de l'atteinte, tant que ne s'exprime pas une paralysie des membres et une perte de réflexes tendineux. La paralysie des muscles respiratoires peut engager le pronostic vital et entraîner le décès du patient. Le diagnostic est réputé difficile.

- Détails

- Écrit par : Raymond GIMILIO

- Catégorie : Syndrome de Guillain-Barré

Témoignages de patients

Des patients guéris du Syndrome de Guillain-Barré ou d'une de ses formes ont publié des livres ou des vidéos sur YouTube ou les deux à la fois. Ces témoignages étant publics, nous ne les rendroms pas anonymes ou nous utiliserons les noms d'auteurs des livres publiés lesquels peuvent être des pseudonymes.

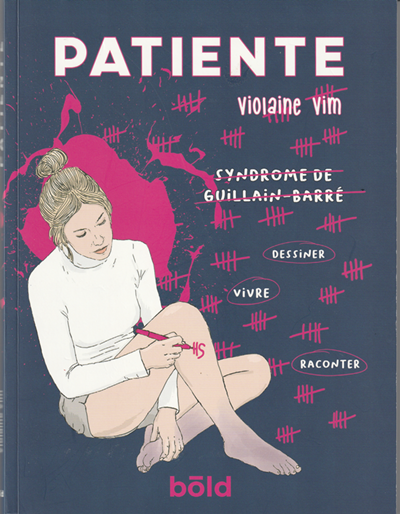

Témoignage de Violaine Vim

Violaine Vim a publié un livre sous le titre de « Patiente » (Editions BOLD - Amphora, Paris août 2023).

----

Témoignage de Claude Pinault

Claude Pinault a publié un livre sous le titre de « Le syndrome du Bocal » (Buchet et Chastel, Paris 2009).

-----

Témoignage de Bernard Trinchet

Bernard réside à Montpellier. Il a été soigné au Service de Neurologie du CHU "Gui de Chauliac" et rééduqué à la Clinique PROPARA.

----

Interrogez directement YouTube, ce n'est que trois vidéos choisies. Il en existe bien d'autres.

- Détails

- Écrit par : admin

- Catégorie : Syndrome de Guillain-Barré

Syndrome de Guillain-Barré : théorie hygièniste

Comprendre les liens entre la propreté et les maladies auto-immunes

Introduction à la théorie hygiéniste

La théorie hygiéniste, aussi connue sous le nom d'hypothèse de l'hygiène, propose que l'augmentation des maladies auto-immunes et des allergies dans les sociétés développées soit liée à un environnement de plus en plus propre et stérile. Cette idée a été émise pour la première fois par l'épidémiologiste David P. Strachan en 1989, qui a observé une corrélation entre la réduction des infections infantiles et l'augmentation des troubles allergiques tels que l'asthme et le rhume des foins.

Les principes de la théorie hygiéniste

Selon cette hypothèse, notre système immunitaire a co-évolué avec un large éventail de microbes, incluant des bactéries, des virus et des parasites. Ces agents pathogènes jouent un rôle crucial dans le développement et la régulation de notre système immunitaire. En réduisant notre exposition à ces microorganismes par le biais de pratiques hygiéniques strictes, de la vaccination et de l'utilisation d'antibiotiques, nous perturberions cet équilibre naturel, menant à une réponse immunitaire inappropriée.

Les preuves empiriques

De nombreuses études ont soutenu cette hypothèse en montrant que les enfants élevés dans des environnements ruraux ou en contact étroit avec des animaux de ferme ont une incidence plus faible d'asthme, d'allergies et de maladies auto-immunes. De plus, les recherches ont indiqué que les infections précoces dans la vie, telles que celles causées par les virus intestinaux, peuvent avoir un effet protecteur contre ces maladies.

Auto-immunité : une réponse immunitaire déréglée

Les maladies auto-immunes se caractérisent par une attaque du système immunitaire contre les propres cellules et tissus du corps, les confondant avec des agents pathogènes. Parmi ces maladies, on trouve le lupus, la sclérose en plaques, le syndrome de Guillain-Barré, la polyarthrite rhumatoïde et le diabète de type 1. La théorie hygiéniste propose que l'absence d'exposition à des agents infectieux pendant l'enfance pourrait entraîner un manque de maturation et de régulation du système immunitaire, facilitant ainsi le développement de ces maladies.

Les mécanismes biologiques

Le mécanisme sous-jacent de l'hypothèse de l'hygiène implique la régulation des cellules T régulatrices (Treg), qui jouent un rôle clé dans la tolérance immunitaire. En l'absence de stimulation par des agents pathogènes, ces cellules pourraient ne pas se développer correctement, ce qui conduirait à une réponse immunitaire hyperactive. De plus, l'exposition précoce à des microbes pourrait aider à éduquer le système immunitaire à distinguer les cellules du corps des agents étrangers.

Les facteurs environnementaux et sociaux

Le mode de vie moderne, caractérisé par des habitats urbains, une moindre exposition à la nature et l'utilisation fréquente de désinfectants, pourrait contribuer à cette augmentation des maladies auto-immunes. Des éléments tels que les polluants environnementaux, une alimentation pauvre en fibres et riche en produits transformés, ainsi que le stress, peuvent également jouer un rôle dans la perturbation de l'équilibre immunitaire

Implications pour la santé publique

La compréhension de la théorie hygiéniste et de son impact sur l'auto-immunité peut avoir des implications importantes pour les politiques de santé publique. Par exemple, encourager l'exposition contrôlée à des environnements naturels dès le plus jeune âge, promouvoir des pratiques agricoles favorisant la biodiversité ou encore reconsidérer l'utilisation systématique des antibiotiques pourraient être des stratégies bénéfiques.

Les interventions possibles

Des initiatives telles que les jardins d'enfants en plein air, les programmes d'éducation à la nature et les efforts pour réduire l'utilisation excessive des agents antibactériens pourraient aider à restaurer un équilibre immunitaire sain. De plus, des recherches sur les probiotiques et les prébiotiques montrent un potentiel prometteur pour moduler la flore intestinale et renforcer la tolérance immunitaire.

Conclusion

En résumé, la théorie hygiéniste offre une perspective fascinante sur les liens entre notre environnement propre et l'augmentation des maladies auto-immunes. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour approfondir notre compréhension et élaborer des recommandations pratiques, il est clair que la réévaluation de notre rapport à la propreté et à la nature pourrait jouer un rôle crucial dans la promotion de la santé immunitaire.

Avec une approche équilibrée, nous pourrions ainsi parvenir à une meilleure santé publique tout en préservant les avancées hygiéniques qui ont réduit la prévalence des maladies infectieuses. La clé réside dans la recherche d'un juste milieu entre exposition aux microbes et mesures de protection, afin de favoriser un système immunitaire robuste et bien régulé.

Texte généré par Co-Pilot

Revu et validé : Raymond GIMILIO

- Détails

- Écrit par : admin

- Catégorie : maladie auto-immune

Syndrome de Guillain-Barré : théorie du mimétisme moléculaire

Un regard détaillé sur le mécanisme

L'auto-immunité est un phénomène complexe où le système immunitaire attaque par erreur les propres cellules et tissus de l'organisme. Parmi les nombreuses théories avancées pour expliquer ce dysfonctionnement, celle du mimétisme moléculaire est particulièrement intrigante et largement étudiée.

Comprendre l'auto-immunité

Le système immunitaire est chargé de protéger l'organisme contre les agents pathogènes tels que les virus, les bactéries et autres invaders étrangers. Cependant, il arrive que ce système, normalement bien régulé, identifie par erreur certains éléments de nos propres cellules comme étant des menaces. Cela conduit à une réponse immunitaire contre ces éléments, provoquant des maladies auto-immunes telles que le lupus, la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérose en plaques.

Le mimétisme moléculaire : définition et mécanisme

La théorie du mimétisme moléculaire postule que certaines protéines présentes dans les agents pathogènes ressemblent de manière frappante à des protéines de notre propre organisme. Ces ressemblances, ou "mimétismes", peuvent tromper le système immunitaire. Lorsque les lymphocytes T et B, responsables de la reconnaissance et de l'élimination des pathogènes, rencontrent ces protéines similaires, ils peuvent créer des anticorps ou des cellules T qui attaquent non seulement le pathogène, mais aussi les tissus corporels qui contiennent des protéines semblables.

Les étapes du mimétisme moléculaire

• Initiale reconnaissance : Le système immunitaire rencontre un pathogène et reconnaît ses propres protéines comme étrangères.

• Production d'anticorps : Le système immunitaire produit des anticorps ou active des cellules T spécifiques pour combattre le pathogène.

• Réaction croisée : Les anticorps ou cellules T réagissent également avec les protéines de l'organisme qui ressemblent à celles du pathogène.

• Attaque auto-immune : Cette réaction entraîne une attaque contre les cellules et tissus corporels, menant à une maladie auto-immune.

Preuves et études

De nombreuses études ont apporté des preuves du mimétisme moléculaire. Par exemple, certaines protéines de virus comme le virus Epstein-Barr ont des séquences similaires aux protéines humaines. Cela a été associé à des maladies auto-immunes telles que le lupus érythémateux systémique. En ce qui concerne le syndrome de Guillain-Barré, une étude publiée dans le site des annales du baccalauréat (ANNABAC, Hâtier) traite scientifiquement le mécanisme déclenché par la bactérie Campylobacter jejeuni vis-à-vis de l'immunité et de l'attaque auto-immune qui aboutit à un Guillain-Barré.

Exemples concrets

La fiche ANNABAC consacrée au Guillain-Barré détaille le rôle des glycolipides membranaires de la bactérie et ceux des neurones. Bien qu'Ils aient une structure globale différente, les oligosaccharides qui entrent dans leur composition présentent une structure identique, qui est encadrée sur les deux schémas. La légende sur le schéma du document 1 indique qu’il s’agit de la zone de liaison aux anticorps spécifiques. C’est donc la région du glycolipide bactérien qui a été reconnue comme antigénique par des lymphocytes B spécifiques.

• L'association entre la protéine du virus Epstein-Barr et les auto-antigènes du lupus.

• La similarité entre certaines protéines bactériennes et celles impliquées dans la polyarthrite rhumatoïde.

• Les protéines des bactéries et virus dans leurs liens avec le SGBS et ses formes neurologiques.

• Les protéines du virus de l'hépatite C et leur lien avec la sclérose en plaques.

Implications thérapeutiques

Comprendre le mimétisme moléculaire ouvre des portes à de nouvelles approches thérapeutiques. Par exemple, les vaccins pourraient être conçus pour éviter la production d'anticorps qui réagissent de manière croisée avec les tissus corporels. De plus, les traitements immunomodulateurs pourraient cibler spécifiquement les cellules T ou anticorps responsables de la réaction croisée

Défis et perspectives

• Identification des protéines : La tâche de distinguer les protéines mimétiques des protéines corporelles est complexe.

• Diversité génétique : Les réponses immunitaires varient selon les individus, ce qui complique le développement de traitements universels.

• Évolution des pathogènes : Les pathogènes évoluent rapidement, ce qui peut changer les protéines mimétiques et l'efficacité des traitements.

En conclusion, la théorie du mimétisme moléculaire fournit une explication convaincante pour certains cas d'auto-immunité dont le syndrome de Guillain-Barré-Strolh. Elle pose également des défis importants pour la recherche et le développement de traitements efficaces, mais ouvre des perspectives prometteuses pour mieux comprendre et combattre les maladies auto-immunes.

Texte généré par Co-Pilot Word Window

Revu et validé : Raymond GIMILIO

- Détails

- Écrit par : Raymond GIMILIO

- Catégorie : maladie auto-immune

Maladies rares vues à l'AFSCGB

La journée des maladies rares se tient habituellement chaque dernier jour du mois de février. Cette année 2025 a été marquée par une très grande discrétion des autorités sanitaires et particulièrement de « Maladies Rares Occitanie ».

Aidez-nous à faire connaître cette affection auto-immune; potentiellement mortelle. Ce site est pour les professionnels, certes. Le visitent-ils ?

1 - Définition de la maladie rare

Une maladie rare est une maladie dont la prévalence est inférieure à 0,05 %, selon la définition réglementaire européenne. À ce jour, on estime qu'il en existe entre 5 000 et 8 000. (source Wikipedia). Selon le Ministère de la Santé (France), nous citons :

« Les maladies sont dites rares lorsqu’elles touchent une personne sur 2 000, soit pour la France moins de 30 000 malades par pathologie. Ainsi, ce sont plus de 3 millions de Français qui sont atteints par l’une des 7 000 maladies rares connues à ce jour et environ 25 millions de personnes en Europe. ».

Selon la même source :

« Une maladie rare touche un nombre limité de personnes, ce qui rend nécessaire une organisation adaptée de la prise en charge. En France, elles représentent un enjeu majeur de santé publique car les 7 000 maladies rares identifiées à ce jour atteignent plus de 3 millions de personnes soit 4,5% de la population. Elles concernent dans la moitié des cas des enfants de moins de 5 ans et sont responsables de 10% des décès entre un an et 5 ans.

80% des maladies rares sont d’origine génétique. Le plus souvent, elles sont sévères, chroniques, d’évolution progressive et affectent considérablement la qualité de vie des personnes malades. Elles entraînent un déficit moteur, sensoriel ou intellectuel dans 50% des cas et une perte totale d’autonomie dans 9% des cas. »

2 - Portail ORPHANET

Nous renvoyons notre lecteur Internaute vers le site ORPHANET de l'INSERM.

3 - Controverse

En lisant le site du Ministère de la Santé et le site Orphanet, nous avons le sentiment que tout a été dit sur les maladies rares. Il n'y a plus rien à ajouter ? Nous ajoutons que le syndrome de Guillain-Barré fait partie des 20% qui ne sont pas d'origine génétique parmi les 7.000 maladies recensées en France. Si l'enjeu est majeur du point de vue de la santé publique, la mise en œuvre ne suit pas. Il y a une crise de la Santé publique en France.

- Détails

- Écrit par : Raymond GIMILIO

- Catégorie : santé publique

Page 8 sur 9